令和5年12月6日(水)NHK テレビ「美の壺」を観ました。

番組の中に、子育てに通じる言葉があったので紹介します。

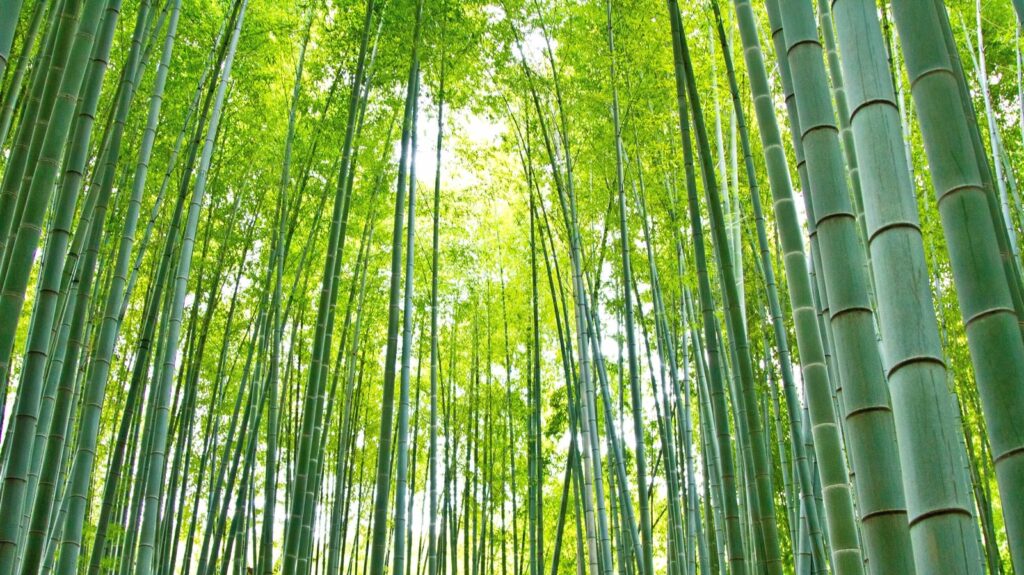

京都 地蔵院(竹の寺)

途中視聴だったため観終わってから、

「美の壺 竹林 京都」とスマホ検索したら、

「まっすぐ清らか 竹」と番組タイトルが出ました。

「竹の寺」と呼ばれる京都のお寺だそうです。

「京都 竹の寺」と調べると「地蔵院」ということがわかりました。

とんちで有名な一休さん生誕の地とのことです。

一休宗純禅師(一休さん)は、地蔵院・寺領地内で生まれ、幼少期をお母さんと一緒にここで過ごし、その後、6歳で安国寺に入門されました。

テレビアニメ「一休さん」が懐かしいですね。

南北朝時代の臨済宗の禅僧・夢窓疎石が開山した寺院で、南北朝時代の管領・細川頼之が地蔵院を創建したとのことです。

番組でお話をされていたのは住職さん。優しそうな方です。

美しい竹林にするためには、毎日の手入れが必要であり、訪れる方のために、それはそれは大変な作業を毎日されているとのことでした。

竹林はテレビの画面越しでも息をのむ美しさでした。

「この美しさは人が手入れをした人工美である」

と、誇らしそうにおっしゃっていました。

手をかけるほど 輝く

竹は毎日手入れをすることで、まっすぐに美しく育つのです。

頭上から降り注ぐ太陽の光で竹の緑が輝きます。

竹は密集しないように、等間隔に広く離れているようです。

しかし、日光が当たりすぎても竹の成長に良くないため、間隔は離れすぎてもいけないとのこと。

竹の密度は高すぎず低すぎず、ちょうどを保つ。保ち続ける。

それが手入れをしているということです。

竹は、地下茎によって繁殖する生命力の強い植物です。

成長と繁殖のスピードが速いため、人が手を入れないと竹やぶになってしまいます。

昔は、伐採した竹は生活に役立つ資材として重宝されていました。

時代は変わり竹を切らなくなって、放置されたままの竹が竹やぶとなって散在しています。

子どもも放置をすると荒れますよね?

*ポイント*

「手入れさえきちんとすれば、あとは竹自身の力でぐんぐんまっすぐに成長していきます」

「手入れをしないで放置すると、荒れます」

おわりに

人が手をかけるというのは簡単なことではありません。重労働です。

しかし、大変なことを継続すると、まるでご褒美のように素敵な景観をみせてくれるのです。

子育ても同じです。

子育てのヒントは身の回りにたくさんあるのかもしれないですね。

また何か具体的なヒントを見つけたらブログに書きますね。

*まとめ*

①美しい竹林は人の手入れによって成り立つ人工美である

②子どもも手をかけて輝かせましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。