息子が10歳のとき「空間認識能力がありますね」と担任の先生に教えてもらいました。算数の図形問題を解いているときでした。

初めての6面完成は約10年後のこと。とてもゆっくりだったけれど脳は成長すると証明しました。

2023年11月、本屋さんへ行ってカッコイイ3×3ルービックキューブを見つけました。見本を動かしてみると動きがとてもスムーズです。

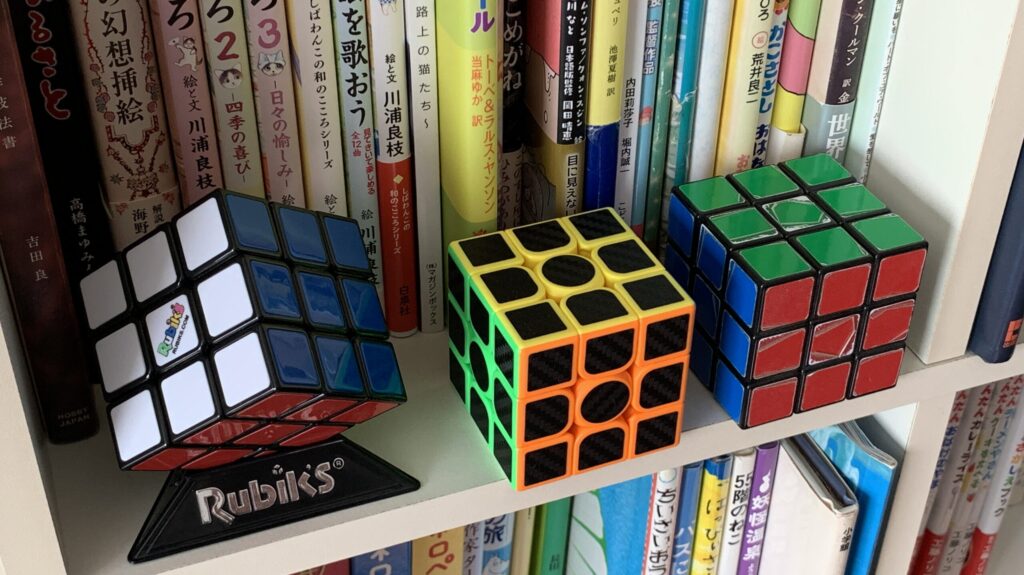

息子が気に入った様子だったので久しぶりにルービックキューブを買ってみました(写真・真ん中)。我が家で3個目のルービックキューブです。

本棚にかざっている3個のルービックキューブ

1個目のルービックキューブは

1個目のルービックキューブを買ったのは息子が10歳くらいのときで、このころからしばらくは2面完成が最高記録でした。

この初めてのルービックキューブは表面のシールが少しはがれています(写真・右)。むかしは紙のシールが貼ってあったのです。息子が繰り返したくさん遊んだので、今、動きもスムーズではありません。

1個目の購入から約10年後、息子は久しぶりにルービックキューブを手にし、初めて6面を完成させたのです。

長らく放っておかれたルービックキューブをなにげなく手に取り、気付かないうちに完成させていたため、この時の6面完成までにかかった時間はわかりません。

息子はルービックキューブで全然遊ばない空白の時期が数年間ありましたが、息子には丁度良かったようです。なぜなら、たぶん飽きずに興味や関心を持ち続けていられたからです。

2個目のルービックキューブは

2個目は購入当日に6面完成したのでピカピカの新品です(写真・左)。

1個目を6面完成させてから1年後くらいのことです。

この時も完成までにかかった時間はわかりません。

3個目のルービックキューブのようす

1年ぶりに買った3個目のルービックキューブを、家に着いておやつを食べてから息子に渡しました。

私は横で様子を見ていました。なかなか早いペースでルービックキューブを動かしています。1面があっと言う間にできました。なかなか良いペースです。

息子が集中しているので、息子の気が散らないように見ないようにして、私はそばで別のことをしていました。

30分ほどたって息子に声をかけました。集中しすぎていたので心配だったからですが、息子の表情は明るく、やる気に満ちていたため続行することにしました。

かなり頑張っています。その後は気にしつつも声をかけないようにしました。

始めて1時間くらいたったころ、ふと息子を見ると、6面が完成していました。

「すごいね! 頑張ったね!」と喜び合って「かざっておこうね」と本棚にルービックキューブを置きました。

息子が完成させたルービックキューブを崩さないまま、今のところ永久保存のように本棚にかざっているというわけです。

6面完成動画の記事

ルービックキューブの6面完成動画はこちらの記事にあります(2024.7追記)。

楽しいから続けられる

達成感を維持する

ルービックキューブは、普通は何度でも繰り返し遊べば良いのでしょう。しかし、あれだけ集中していると、かなり疲れていると思うので崩すことはためらわれます。

達成感を維持してほしくてルービックキューブをかざり続けています。

親の期待はマイナス

息子は絵を描くことが好きだったのですが、絵を描かなくなってしまった時期があります。夫と私が良かれと思って画材道具をそろえすぎてしまい、息子にプレッシャーを与えてしまったせいです。

コピー用紙に次から次へと、気軽にのびのびと絵を描くことが息子の息抜きでした。しかし、大きな専用紙を渡したら個性のない固い絵を描くようになってしまったのです。

親の顔色をうかがって描く絵が楽しいわけがありません。

楽しい気持ちが大事

好きなことを辛いことにしてしまったかと思うと、今でも息子に申し訳ない気持ちでいっぱいになります。そのため今は、興味を持ったことに親がプレッシャーを与えないよう気をつけています。

「楽しくなくなったら遊ばなくなるかも」と思うと、本人がルービックキューブを手に取らない限りは、このまま本棚にかざっておけば良いと思っています。

ただ、「遊びたい」と本人から言い出すことはないので、今後は様子を見て「ルービックキューブで遊んでいいよ」と言ってみようかとも思い始めました。

もしかしたら、4個目のルービックキューブを買うかもしれません。パズルだったら難しい作品が完成したら崩さないでかざって新しい物を買うでしょう?

しかし、息子がやりたいと思っていない可能性もあります。気持ちを言葉で伝えてくれないので私の憶測で買うことになってしまいます。

おわりに

[空間認識能力について]

小学4年生の時に先生から言われた「空間認識能力」とは、

「3次元空間における物体の状態や関係(位置・方向・形状・姿勢・間隔・速度など)をすばやく正確に把握する能力」(引用 goo辞書)

「パズル・プラモデル作り・ブロック遊び・ダンスが好きで得意なら、空間認識能力が育っている」と思います。

大事なことは子どもの成長をあせらないことです。障がいをもつ子どもの成長は、ゆっくりです。

結果を急がないでください。無理をして急がせると大事な才能をつぶしてしまうかもしれません。

まずは、子どもといろいろな遊びをしてみてください。始めの一歩は「親が好きなことを子どもと一緒に始める」で良いと思います。

無理やりさせると嫌いになってしまいます。自由に楽しいことをさせてあげてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。