発語が遅く、ほとんど話さない息子でしたが、私は息子に文字を習得させたいと考えていました。

「無理をさせる必要はない」という無責任な校長がいました。一見、子どものことを思いやっているようにみえて、実はおのれの保身だけの人間でした。

行動を起こす前から無理と決めつけるのは、ただの怠慢です。子どもの能力は未知数です。子どもの成長を応援しませんか。

文字の学習をがんばったら、言葉も増えてきた息子の話です。

発語が遅れていても

どの文字でも良いですが、文字らしきものが一つでも書ければ、書ける文字は増えるそうです。

私は、本に書いてあったこの言葉に安心して、息子の学習を応援し続けることができました。

(*本と書きましたが、新聞か何かの紹介で目にした一文であり、本の題名を思い出せません。申し訳ありません)

道のりは長かったのかもしれませんが、今、振り返ってみれば、それほど長くなかったようにも感じます。

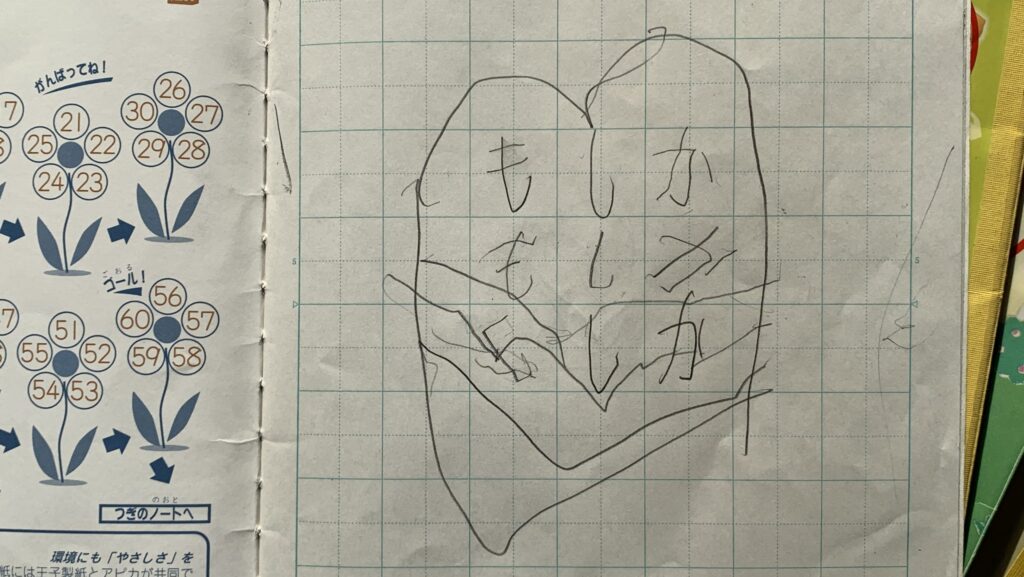

小学校に入って6、7歳の頃、文字だと判別できる3文字を自発的に書きました。

「か」「し」「も」です。

なぜ、この3文字なのかわかりません。

(*アイキャッチ画像は初めて書いた時のものではありません)

お絵描きが好きだったのですが、絵の他に「か」「し」「も」の文字をよく書くようになったのです。

そして、「か」に至っては「か」と発語がありました。

「か」の発音は結構難しいようで、口の開け方、息の吐き方を確認するように、繰り返し丁寧に発音していました。

「し」「も」は、読みませんでした。

相変わらず発語はほとんどありませんでした。

しかし、一つでも文字が書ければ、書ける文字は増えていく。

同じように、一つでも文字が読めれば、読める文字は増えていく。

本の言葉を信じました。

いつしか「つづく」「おしまい」の文字も書くようになりました。

意味もほぼ理解していたと思います。

息子の力を信じて気長に発語を待つ日々が続きました。

象形文字の起源は絵

象形文字の起源は絵です。お絵描きができれば、文字も書けるようになると思います。視覚的なとらえ方が似ているでしょうから。

絵本に興味があり、ながめることや絵を描くことが好きなら文字を書けるようになります。その機会を多く与えてください。

小学1年生の息子はクラスメイトと同じように勉強しました。

担任の先生と補助の先生が障がいに理解のある良い先生で、息子は素直に学習に取り組んでいました。

学習方法は、最初に補助の先生や私が水色の色鉛筆でノートに黒板の字を書き写し、次に息子がノートの水色の字の上を鉛筆でなぞる、というものです。

なぜ、息子に直接、黒板の字の書き写しをさせなかったのかというと、時間がかかるからです。

他の子どもたちより時間がかかり、書き切らないうちに黒板の字を消されてしまうからです。

後に書くスピードが速くなってからは、黒板からの書き写しへ移行しました。

さらにその後は、私が話した言葉を聞き取ってノートに文字を書けるようにもなりましたが、だいぶ先の話です。

筋肉の発達が追い付けば

発達の遅れは筋肉の発達の遅れにも現れていました。息子は指の力が少しだけ弱かったようなのです。

そのため筆圧が弱く、ある程度の時期までは鉛筆で書くということが苦だったかもしれません。

しかし、絵を描くことが好きだった息子は文字を書くことも好きになったようです。

クラスメイトの刺激を受けながら毎日毎日まじめに書く練習をしました。

補助の先生の文字をなぞっていたので、きれいな文字が書けるようになりました。

だんだんと筆圧もしっかりしてきました。

とは言え、息子に気が乗らない日があったのも事実です。

その頃のノートを見ると、水色の文字をなぞっていなかったり、あまり丁寧とは言えない文字だったりしています。

けれども、それはそれで、その頃はそれでも頑張っていたというのが思い出です。

識字をあきらめたくなかった理由

息子が2、3歳くらいのころだと思うのですが、たまたま深夜のテレビで、障がいをもっている大人の一人暮らしのドキュメンタリー番組を観ました。

その方は普通に会話ができました。一人暮らしが可能な方でした。ただ、文字が読めない、書けない、となげいていました。

アパートの契約から何から人任せになっていることが悔しいようでした。

たぶん、その方の場合は幼少の頃から学んでいれば文字を習得できたのではないか、と感じました。

しかし、その方が子どもの頃は、少し平均よりも発達が遅れているだけで教えることを放棄されていた時代だったのかもしれません。

または、子どもが家の労働を担っていた時代で、身に付けられる能力がありながら学ぶ環境が与えられていなかった可能性もあります。

他にも、障がいの理解や研究が遅れていた時代で、5感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)の検査がされていなかったためと思われます。

大人になってからの識字習得は難しいようです。やりきれない思いで番組を見終えました。

今は、義務教育になって、子どもたちが等しく学問を学べます。

しかし、「知的障がいがある」と早いうちから診断された子どもは、他の子どもと同じようには学ばせてもらえないでしょう。同じような体験をさせてもらえないでしょう。不安であり、不満でした。

(*約20年前、2000年初頭の日本の障がい児教育の感想です。当時の支援は大変に遅れていました)

息子に発語はほとんどないけれど、こちらの言っていることは、なんとなくニュアンスで伝わることもあります。

どこまで伸びるかは未知数でしたが、息子にできる限りの協力をしていこうと心の中で誓いました。

絵本が大好きな息子です。絵を眺めるのも良いけれど、本を読む楽しさを味合わせてあげたいと強く強く思いました。

息子の成長

文字・数字の習得には、黒板の書き写し、国語・算数ドリル、漢字練習、テストは答えを私が解いてのなぞり書きなどを皆と同じようにしてきました。

小学3年生の頃、自分の名前を一字一字区切ってゆっくり発語していた息子でしたが、小学4年生になると、教科書の音読ができるようになりました。

ゆっくりでしたが文節を理解して読んでいました。

読み書きの書きが先行しましたが、後を追うように文字を読めるようになってきたのです。

この時、教科書の漢字はすべてにふりがなをふりました。

ひらがなとカタカナはマスターしていたのです。またその後、漢字も読めるようになり、書けるようになっていきました。

一文字、一語文から始まって、時間はかかりましたが少しずつ言葉は増えていきました。

それでも、出るのは日常生活で使う簡単な二語文や一語文がほとんどです。「おなかがすいた」とかは今でもジェスチャー付きです。

気に入った歌やあいさつなどは少しなら長くても言えています。

歌はYouTubeのおかげ

現在成人している息子は、タブレットでYouTubeを観ることが趣味です。

昭和・平成の歌やアニメなどを気に入っています。もちろん、令和の新しい歌やアニメも好きです。(オフラインで使用)

CM等の気に入ったフレーズ、例えば「この木 なんの木 気になる木・・・」や「おー風呂でしゅっしゅっしゅっ東京しーんぶん♪」と歌ったりもしています。息子はお風呂大好きだから。

歌は舌足らずですが、プリンセスプリンセスの「M」の出だしをたまに口ずさんだり、米津玄師さんの「パプリカ」を歌ったり踊ったりもします。

タブレットでゲームもします。この生活は、20年前のあの頃には想像できなかった未来です。

おわりに

言葉の遅れがあると、「他のこともできないのではないか?」と不安になるかもしれません。しかし、子どもの能力は本当に未知数です。

障がいのあるなしにかかわらず、子どもの力や可能性は未知で無限大なのです。

親は「できるわけがない」と子どもに言ってはいけません。「できる」と思って応援してあげてください。

今は、スマホやパソコン、タブレットがあります。文字の習得以外の何かも見つけられると思います。

実際の楽器演奏や実際の将棋は難しくても、スマホのゲームがきっかけで覚えるかもしれないのです。障がいとは、脳の発達のバランスがとれていないだけです。特化した才能が開花するかもしれません。

そう考えると子どもの成長が楽しみになりませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました。